Pérdida Auditiva en Maestros de Primaria

Por Lydia Mesa Requerey, Audióloga Protésica y alumna del Máster en Audiología Clínica y Terapia de la Audición de SAERA

RESUMEN

Introducción: Los maestros desde sus inicios en el mundo laboral se exponen a sonidos potencialmente dañinos de forma rutinaria. Clases de 25 alumnos, de edades comprendidas entre los 6-12 años durante 5 horas diarias.

Objetivo: Determinar si estamos ignorando que estamos ante una profesión de riesgo. ¿Podemos determinar la existencia de una alteración es sus umbrales auditivos a medida que aumenta el tiempo de exposición? ¿Podría influir el tiempo de exposición o las horas de clase en la fatiga auditiva de los maestros? ¿Y en la discriminación? ¿Se ve afectado el proceso de deterioro auditivo en maestros de primaria tras años de experiencia?

Método: Se realizó un estudio de corte transversal en 16 profesionales de la educación (maestros de primaria), 11 mujeres y 5 hombres, de edades comprendidas entre 25-40 años y con una experiencia en el sector de 5-15 años.

Resultados: Más del 50% de la muestra refleja sintomatología de algún tipo (cefaleas, tinnitus, intolerancia a ruidos, etc.). Mayor afectación del lado derecho. Más del 25% de la muestra refleja un umbral de molestia (UCL) inferiores a 100 dB.

Estudios audiométricos coincidentes con fatiga auditiva en estadios de grado 1, 2 y 3. Aumento del porcentaje de pérdida auditiva y del descenso del porcentaje de discriminación e inteligibilidad conforme aumentan los años de experiencia y por tanto el tiempo de exposición.

Discusión: Su comparativa con otros estudios del mismo sector determinan que estamos ante una profesión en riesgo, por tanto, se necesita seguir investigando en esta área, ya los estudios son bastantes escasos. Si esto lo estamos viendo en maestros con menos de 15 años de experiencia, ¿Cuáles serán los resultados obtenidos en los alumnos cuando terminen los años de escolaridad?

Conclusión: Es necesario tomar medidas preventivas: exploraciones y revisiones periódicas, protectores de ruido, incluso poder contar en clases con un indicador luminoso (semáforo) indicativo del nivel de ruido.

INTRODUCCIÓN

El ruido es aquella sensación auditiva generalmente desagradable o aquel sonido no deseado que interfiere en la comunicación entre las personas o en sus actividades.

En la actualidad estamos acostumbrados a estar expuestos a sonidos de alta intensidad (tráfico, hábitos de ocio: conciertos, restaurantes, uso de nuevas tecnologías: auriculares/reproductores musicales), pero no tan concienciados en cómo repercute esto en nuestra vida diaria.

Tras la exposición a ruido de alta intensidad podemos encontrarnos con pérdidas auditivas temporales o permanentes. Cuando la pérdida auditiva es consecuencia de una exposición continuada a ruidos intensos o dañinos del entorno se denomina hipoacusia inducida por ruido. Cuando el ruido es intenso pero la exposición es corta se denomina trauma acústico.

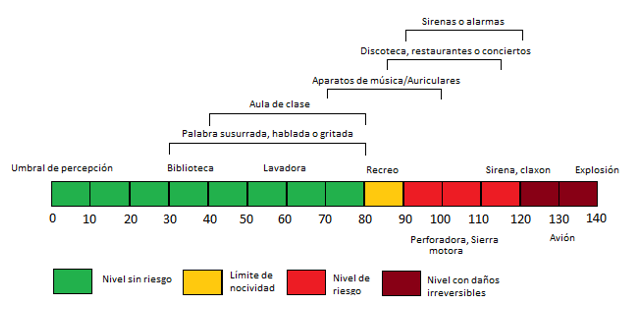

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que 65 decibelios (dB) es el nivel óptimo para que no tengamos ninguna alteración de la salud a nivel general como pueden ser: alteraciones en el sueño, estrés, irritabilidad, problemas cardiovasculares, problemas de tensión, etc., y 80 dB es el nivel límite para que no se dañe nuestra audición. A partir de 85 dB si el ruido se repite de manera prolongada ya puede ser dañino y a partir de 100 dB el daño ya puede ser incluso inmediato.

Figura 1: Sonidos ambientales e intensidades. Elaboración propia.

Actualmente, la OMS nos dice que a partir de 80 dB durante unas 8 horas/diarias (40 horas semanales) debemos recurrir a protección auditiva con cascos.

Trescientos sesenta millones de personas en el mundo sufren pérdida de audición discapacitante (hipoacusia). Considerando esta como la persona cuyo umbral mínimo para percibir un sonido es igual o superior a 25 dB y, por tanto, no le es posible oír de la misma manera que una persona cuyo sentido del oído es normal.

El número de hipoacúsicos ha aumentado considerablemente a lo largo de los últimos años, en los que nos hemos expuesto a niveles de ruido mucho más altos. Esto puede verse reflejado en estudios como “Headphone Listening Habits and Hearing Thresholds in Swedish Adolescents” (Stephen, Widén, Båsjö, Möller y Kähäri, 2017) o “A study of hearing and of the auditory habits of youngsters of the city of Sorocaba–São Paulo” (Wazen, Russo, 2004). De ahí que en las consultas hayan aumentado las visitas en pacientes con pérdidas auditivas asociadas al ruido.

López Ugalde, Fajardo Dolci, Chavolla Magaña, Mondragón González y Robles (2000) para la revista de la Facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicaron el artículo: “Hipoacusia por ruido: Un problema de salud y de conciencia pública” en el que se estima que un tercio de la población mundial padece algún grado de pérdida auditiva como consecuencia de la exposición al ruido de alta intensidad.

Figura 2: Niveles peligrosos de ruido se muestran en el segundo diagrama destacando la relación entre la intensidad y el tiempo límite de exposición.

Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo, 06/02/2003

En determinados problemas auditivos, como pueden ser en este caso las pérdidas auditivas por ruido, en función del grado en el que el paciente se encuentre, puede evidenciar ciertos problemas que reducen nuestra calidad de vida.

La audición es uno de los sentidos más importante ya que a través del lenguaje nos permite estar en comunicación constante con el mundo que nos rodea. Cuando este sentido no funciona de la manera adecuada se presentan numerosos problemas y no sólo de comunicación sino a un aumento del nivel de estrés, un aumento de la irascibilidad, falta de sueño, problemas de concentración, malestar, problemas circulatorios, cefaleas, etc.

Por ello es de vital importancia tener en cuenta el tiempo de exposición y la intensidad del ruido ante el que estamos expuestos. Estas lesiones suelen aparecer inicialmente con carácter reversible, pero si el tiempo de exposición y la intensidad continúan pueden evolucionar a lesiones irreversibles.

A lo largo de nuestra investigación, se observan que son muchos los estudios que se han realizado para demostrar el efecto nocivo del ruido, pero en otros campos diferentes: trabajadores expuestos a maquinaria industrial, músicos, militares, odontólogos, trabajadores de hospitales, etc., pero no son muchos los estudios dedicados a la investigación en docentes. A continuación, se referencian dos de ellos: “Ocupational hearing loss in teachers: a problable diagnosis” (Martins, Tavares, Lima Neto, Fioravanti, 2007). Es un ensayo clínico prospectivo, en el cual se han tenido en cuenta dos grupos: grupo 1: GI (40 docentes) y un grupo 2: GII (40 voluntarios) en el que se estudió la sintomatología que presentaban, los estudio audiométricos en los maestros y los niveles de ruido en clase y de ahí se llegó a la conclusión de que el 65% del GI presentaba sintomatología y en el 93.5% de los casos el ruido era excesivo. Que el 25% de los docentes de ese grupo presentaban alteraciones audiométricas y se registraron niveles de ruido cercanos a los 87 dBA.

Y “Prevalence of Hearing Loss in Teachers of Singing and Voice Students” (McBroom, Nguyen, Halstead, 2017). Es un estudio en el que estudiaron a 158 participantes de los cuales: 58 eran profesores, 106 estudiantes y 6 profesores y estudiantes (por eso se incluyeron en ambos grupos). El objetivo era evaluar los umbrales auditivos en profesores y estudiantes generalmente sanos para determinar la prevalencia de la pérdida auditiva en esta población. El estudio concluyó que de los 158 participantes: 36 presentaban algún nivel de pérdida auditiva, el 51.7% de los profesores tenían pérdida auditiva y el 7,5% de los estudiantes. Además, se confirmó la relación significativa existente entre los años de enseñanza con la pérdida auditiva.

Según Vallejo Valdezate, (2003), el oído reacciona aumentando su umbral de audición mientras está bajo los efectos del ruido cuando está sometido a una intensidad sonora exagerada. Esta reacción que ocurre de forma fisiológica y mientras persista el sonido intenso que la desencadenó, se denomina adaptación auditiva.

Pero cuando estamos ante un fenómeno patológico en el que se produce la disminución de la sensibilidad auditiva al finalizar la estimulación o una exposición prolongada a un estímulo intenso se denominaría fatiga auditiva. ¿Ocurre en este sector?

Entonces, los maestros que se encuentran expuestos una media de 35 horas semanales a ruidos como pueden ser los gritos o los chillidos en clase. ¿Se debería considerar esta profesión como una profesión de riesgo? ¿Deberíamos preocuparnos? ¿Se deben tomar precauciones

Los objetivos establecidos por los que se ha desarrollado este proyecto de investigación han sido los siguientes:

2.1 Objetivo general

Determinar si podemos considerar la profesión de maestro como una profesión de riesgo ante los niveles de ruido (intensidad) a los que se encuentran expuestos tras las horas de trabajo o sus años de experiencia. ¿Podemos determinar la existencia de una alteración es sus umbrales auditivos a medida que aumenta el tiempo de exposición?

2.2 Objetivos específicos

En este estudio se trata de averiguar cómo podría influir el tiempo de exposición o las horas de clase en la fatiga auditiva de los maestros y en la discriminación.

¿Se ve afectado el proceso de deterioro auditivo en maestros de primaria tras años de experiencia?

¿Se debería de tomar algún tipo de medida o protección?

3. MÉTODO

El motivo de nuestra investigación en docentes, es por varios motivos: se ha experimentado un incremento de consultas a edades tempranas, aumento del ruido ambiental, aumento del tiempo de exposición al sonido, etc.

Por otro lado, tal y como se ha explicado anteriormente a medida que se avanzaba en nuestra investigación se han encontrado numerosos estudios sobre el riego que supone estar expuesto a determinado nivel de ruido o a un nivel de ruido durante cierto tiempo. Pero los estudios en docentes son bastante escasos.

En cuanto al diseño de esta investigación diremos que es una investigación de campo, ya que los datos recogidos son datos reales, sin manipular ni controlar ninguna variable.

De tipo experimental, descriptivo y correlacional. De corte transversal pues se mide la prevalencia de esta situación en un punto específico en el tiempo.

La investigación se realizó en las instalaciones de Aurisana (Centro de Salud Auditivo) en Lucena (Córdoba) a lo largo de los meses de noviembre a abril.

Para la obtención de los datos, se han utilizado instrumentos de electromedicina con fecha de calibración en vigor.

En cuanto a la muestra seleccionada participaron 16 profesionales de la educación (maestros de primaria) de ambos sexos: 5 hombres y 11 mujeres, de edades comprendidas entre 25 – 40 años, con una experiencia en el sector entre 5 – 15 años.

Todos ellos, profesionales con aulas de 25 niños. Todas las aulas tenían las mismas dimensiones, según Boletín Oficial del Estado (BOE): aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de alumnos escolarizados autorizados y en todo caso, con un mínimo de 1,5 metros cuadrados por puesto escolar.

Como criterios de exclusión se han considerado los siguientes:

- Profesionales de más 45 años de edad.

- Profesionales con una experiencia laboral por encima de 15 años.

- Timpanometrías diferentes a tipo A.

- Patologías ORL previas/preexistentes (otosclerosis).

- Profesionales de la asignatura de música.

- Profesionales que hagan uso de auriculares/reproductores musicales para así evitar caer en errores como puede ser que un determinado profesional vea alterado su resultado, debido a que su exposición al ruido sea mayor que el del resto de compañeros.

Por otro lado, en cuanto a la forma de proceder, se tuvo en cuenta a toda la muestra y la trabajamos de forma conjunta para analizar las preguntas planteadas:

¿Podría influir el tiempo de exposición o las horas de clase en la fatiga auditiva de los maestros?

¿Y en la discriminación?

Siendo las variables dependientes en estas preguntas:

Nivel de fatiga auditiva.

Grado de afectación a la discriminación auditiva.

Y como variables independientes:

En ambas es el tiempo de exposición/horas de clase a un ruido determinado.

¿Se ve afectado el proceso de deterioro auditivo en maestros de primaria tras años de experiencia?

En la muestra los candidatos presentan los siguientes años de experiencia:

- Candidatos 1 y 2 tienen 6 años de experiencia.

- Candidatos 3 y 4 tienen 7 años de experiencia.

- Candidatos 5, 6, 7 y 8 tienen 8 años de experiencia.

- Candidatos 9 y 10 tienen 11 años de experiencia.

- Candidatos 11, 12 y 13 tienen 12 años de experiencia.

- Candidatos 14, 15 y 16 tienen 14 años de experiencia.

Detallamos como variable dependiente: afectación en el proceso de deterioro auditivo y como variable independiente: años de exposición/experiencia.

Las pruebas se realizaron en una cabina insonorizada a medida de 2,5mx3m, con un nivel de ruido de fondo inferior a los 30 dBs (A), lo cual cumple con la normativa establecida.

- Timpanometría/Reflejo Estapedial: Madsen Otoflex 100

- Audiometría Tonal/Vocal: Aurical Plus (Otometrics). Utilizando como transductor aéreo: Radioear B71 (Madsen)

- Prueba de Fatiga auditiva subjetiva: Test Tone Decay: Aurical Plus (Otometrics).

- Sonómetro: PeakTechb 5055

Ya que el tiempo de recuperación de la fatiga auditiva puede oscilar según el paciente entre minutos y horas después de la exposición, para iniciar la investigación se comienza citando a todos los profesionales justo después de su jornada laboral.

Se les informa acerca de la finalidad del estudio y aceptaron su participación mediante consentimiento informado. A continuación, se completan las anamnesis detalladas, donde se recogieron los datos que nos verificaran el cumplimiento de nuestro criterio de exclusión.

TABLA 1. Anamnesis

Nombre: |

Sexo: |

Edad: |

Años de experiencia: |

Antecedentes patológicos personales y familiares: |

Jornada laboral: |

Nº de alumnos: |

Edad de alumnos: |

Acúfenos: |

Cefaleas: |

Intolerancia a sonidos: |

Mareos o vértigos: |

Otros: |

Se continuó con los siguientes estudios audiométricos a nivel liminar y supraliminar a cada maestro con las siguientes exploraciones:

Otoscopia con espéculo: Consiste en la exploración de las partes del oído externo: pabellón auditivo, conducto auditivo externo y membrana timpánica con instrumental. En este caso con espéculo.

Se introduce en el conducto un cono hueco de distinto tamaño y diámetro (espéculo) al tiempo que se ilumina con luz independiente.

Timpanometría: En la cabina insonorizada se explica al candidato en este caso todo el procedimiento: se va a introducir una sonda en la entrada del conducto auditivo externo (CAE) que puede notar un aumento de presión, que no se asuste y que si en algún momento nota molestia o dolor nos avise para finalizar la prueba.

Se dirige la sonda hacia la membrana timpánica para recoger el reflejo en el tímpano del eco acústico producido por la misma de manera que podamos medir la admitancia del sistema timpanoosicular.

Tono de sonda utilizado: 226 Hz

Audiometría Tonal:

Para la realización de audiometría tonal se busca:

- El umbral de mínima audición (UMA) vía aérea y vía ósea, indicando al candidato que debe levantar la mano cuando comience a escuchar el sonido. Enmascarando en las situaciones necesarias.

- El umbral de molestia o disconfort (UCL) vía aérea, en el que deben levantar la mano cuando el sonido les moleste.

Registrando los umbrales con Pure Tone, primeramente, en pasos de 2-2 dB y un rango frecuencia de: 250 Hz, 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz, 3.000 Hz, 4.000 y 6.000 Hz.

Prueba de Fatiga auditiva objetiva: Reflejo Estapedial: Se busca la respuesta principal que se recoge con la contracción del músculo estapedial resultante de provocar un cambio en la impedancia.

El deterioro no tiene significación patológica a frecuencias de 2.000 Hz y 4.000 Hz, la anormalidad del reflejo se establece si su amplitud disminuye a la mitad de su valor inicial dentro de los primeros 5 segundos. En este caso es necesario estudiar la evolución del reflejo presentando el estímulo que lo desencadena 10 dB por encima del umbral durante los 10 segundos, tal y como indica García-Vadecasas Bernal, Aguadero García y Sainz Quevedo (2009).

Tono de prueba utilizado: 226 Hz y estímulo activador frecuencias: 500-1.000 Hz.

Prueba de Fatiga auditiva subjetiva: Test Tone Decay: Frecuencia de estudio mayores a 1.000 Hz. Es decir: 1.000, 2.000, 3.000 y 4.000 Hz.

Para ello, con el candidato en cabina indicamos que va a escuchar un sonido continuo y que, por favor, mientras lo escuche mantenga la mano alzada, en caso de dejar de escucharlo, que por favor la baje (estímulo a intensidad de umbral y mantenemos durante un minuto), y vuelva a alzarla si vuelve a escucharlo. Si durante ese tiempo la sensación perdura, la prueba finaliza.

En caso de no ser así y el paciente deja de oírlo, aumentaremos 5 dB más. Así hasta que el paciente persista con la sensación de escuchar el sonido durante el minuto completo. La interpretación de los resultados sería según Salesa, Perelló y Bonavida (2005).

- Normal: Variación 0-5 dB.

- Inicio de fatiga: Variación de 10-20 dB.

- Fatiga anormal: variación de más de 20 dB.

De nuevo realizamos: Audiometría Tonal vía aérea: para buscar de nuevo el umbral de mínima audición.

Audiometría Vocal:

Material utilizado: Cuaderno de logoaudiometría de Cárdenas y Marrero (1994).

Para ello, dentro de la cabina insonorizada explicamos al candidato que va a escuchar a través de los cascos una serie de palabras, primero por un oído y luego, por el contrario. Debe repetir lo que escuche.

En esta ocasión es necesario buscar en cada candidato:

- El umbral de voz: umbral en el que el paciente escucha la voz, pero no es capaz de entenderla.

- Umbral de palabra: es el umbral en el que el paciente es capaz de repetir alguna de las palabras, aumentando en pasos de 5 en 5 dB sobre el umbral de voz.

- Umbral de recepción verbal (URV): es la intensidad en la que el paciente es capaz de repetir el 50% de las palabras presentadas correctamente.

- Umbral de Discriminación: corresponde al porcentaje de palabras acertadas a una intensidad 35 dB por encima del URV.

- Umbral de máxima inteligibilidad: es la intensidad en la que el candidato oye y comprende. Es decir, la intensidad en la que más porcentaje de palabras correctas ha contestado.

De manera, con la audiometría tonal se busca saber cuánto escucha el candidato, qué nivel de molestia presenta, cuál es la amplitud de su campo dinámico, localización o tipo de hipoacusia; y con la audiometría vocal se busca conocer cómo es la comunicación que puede tener el candidato, cuál es su capacidad de discriminar los sonidos del habla y cuál es su nivel de máxima inteligibilidad. Con ella estudiamos la audición por medio de estímulos lingüísticos: fonemas, frases, palabras, discursos (Angulo et al., 2017).

A medida que aumenta el tiempo de exposición o la intensidad, o ambos factores, aumenta el umbral de mínima audición dando lugar a que la recuperación de la audición no vuelva a los niveles iniciales. Ahí es cuando nos encontramos ante los que se denomina desplazamiento permanente del umbral de audibilidad (DPU) o hipoacusia causada por el ruido, caracterizada por comenzar en las frecuencias alrededor de los 4.000 Hz. Al principio se produce hipoacusia sin signos clínicos que sólo se evidencia por la audiometría y no afecta las frecuencias conversacionales dando lugar posteriormente a una ampliación del déficit auditivo en la zona conversacional que es socialmente perjudicial.

Pero debemos tener en cuenta que hay estudios que han demostrado que cuando se habla del efecto nocivo del ruido hay que tener en cuenta la susceptibilidad. Algunos oídos se dañan con más facilidad que otros. Incluso pueden existir alteraciones genéticas en la cóclea que contribuyan a esta susceptibilidad.

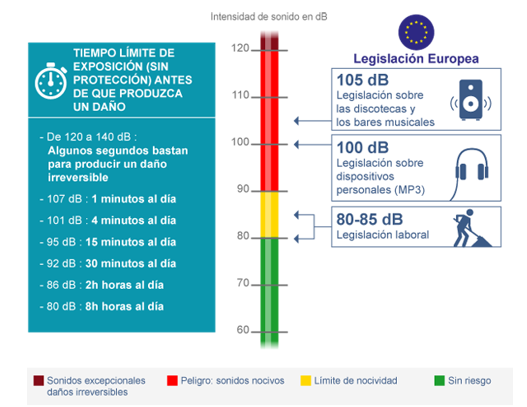

Por todo ello, se realiza una medición sonora del ambiente que hay en cada clase en diferentes momentos del día, con la intención de poder saber a qué intensidad media en dB se encuentran en clase diariamente el profesorado cumpliendo con los requisitos establecidos.

Todas las clases registran una media de 25 alumnos por clase. Alumnos entre 6 y 12 años; y el tiempo de exposición medio es de 35 horas/semanales. Aulas de 42,5 metros cuadrados.

TABLA 2. Ruido en dB (A) medidos en clase.

LLEGADA A CLASE | ANTES DEL RECREO | DESPUES DEL RECREO | ANTES DE SALIR | |

CANDIDATO 1 (clase 1) | 52,1 | 73,6 | 74,1 | 80,6 |

CANDIDATO 2 (clase 2) | 44,4 | 60,8 | 72 | 79,4 |

CANDIDATO 3 | 52,1 | 63,4 | 75,5 | 83 |

CANDIDATO 4 | 50,7 | 74,5 | 78,6 | 81,2 |

CANDIDATO 5 | 54,3 | 59,5 | 64,5 | 75,2 |

CANDIDATO 6 | 50,6 | 61,4 | 70,2 | 78,4 |

CANDIDATO 7 | 49,7 | 52,3 | 73,6 | 77,3 |

CANDIDATO 8 | 52,4 | 62,1 | 69,8 | 75,4 |

CANDIDATO 9 | 48,2 | 65,4 | 76,1 | 79,4 |

CANDIDATO 10 | 41,3 | 65 | 72,3 | 78,4 |

CANDIDATO 11 | 47,4 | 74,6 | 68,5 | 78,5 |

CANDIDATO 12 | 46,4 | 75,1 | 72,6 | 74,1 |

CANDIDATO 13 | 51,3 | 62,5 | 71,9 | 82,1 |

CANDIDATO 14 | 53,2 | 75,3 | 74,9 | 81 |

CANDIDATO 15 | 51,8 | 61,8 | 66,2 | 72,3 |

CANDIDATO 16 | 55,3 | 72,1 | 76,4 | 79,2 |

Media dB:

LLEGADA A CLASE (09:00h) | ANTES DEL RECREO (11:00h) | DESPUES DEL RECREO (12:00h) | ANTES DE SALIR (14:00h.) |

50,07 dB | 66,21 dB | 72,32 dB | 78,46 dB |

Gráfico 1. Ruido en dB (A) medio de las clases en distintos momentos del día. En el eje de abscisas se encuentran representados los distintos momentos del día.

En el eje de ordenadas se encuentran representados los dB (A) medios.

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que el 75% de los participantes presentan cefaleas de forma continua, entre 3-5 veces por semana. Asimismo, el 62,5% presenta intolerancia a sonidos cotidianos, sobretodo finalizada la jornada laboral.

Y el 37.5% presenta acúfenos monoaural o binaural de forma continua.

Tras la exploración audiométrica observamos los siguientes datos:

Otoscopia: Normal en todos los candidatos. No se aprecia en ninguno de los casos patología otológica que pueda contraindicar la realización de la misma.

En la audiometría tonal se observa como aumenta el nivel de pérdida auditiva de forma considerable, a medida que aumentan los años de exposición de los candidatos.

En la mayoría de ellos se refleja una prevalencia del 50% en oído derecho, un 37% en oído izquierdo y un 13% indiferente.

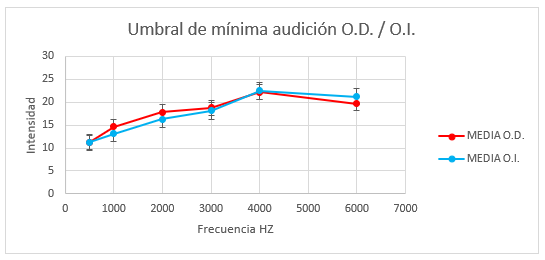

En el gráfico 2 se pueden observar los umbrales de mínima audición medios de oído derecho y oído izquierdo, de todos los candidatos en su conjunto; y cómo se encuentran más afectadas en ambos oídos las frecuencias agudas.

Gráfico 2. Umbral de mínima audición medio en oído derecho (O.D) y oído izquierdo (O.I) de los candidatos según frecuencias

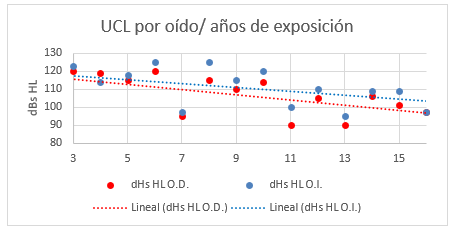

Gráfico 3. UCL Medio en dB HL/ años de exposición.

- Reflejo estapedial:

Comportamiento del reflejo estapedial por candidatos.

Nueve de los candidatos presentaron reflejos ipsilaterales en ambos oídos y normales. Cinco presentaron reflejos ipsilaterales presentes, pero descienden y dos presentaron reflejos ipsilaterales presentes pero que descendieron hasta el 50%.

Tone decay:

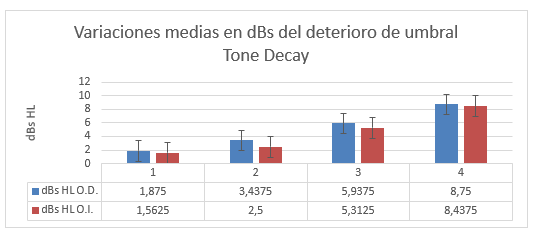

Gráfico 4: Variaciones medias en dBs del deterioro del umbral para cada frecuencia estudiada según oído.

En el gráfico 4 se muestra cómo ascienden en todos los grupos las variaciones a partir de la frecuencia 2.000 Hz y cómo ese aumento va ligado a los grupos cuyos candidatos llevan más tiempo expuestos al ruido en clase.

Por otro lado, cuando se analiza la audiometría vocal encontramos los siguientes resultados:

Tanto en el porcentaje de máxima inteligibilidad como en el porcentaje de discriminación, se observa un descenso considerable a medida que avanzan los años de exposición. Siendo los resultados los siguientes:

– % de máxima inteligibilidad:

En el oído derecho todos los participantes presentaron un porcentaje de máxima inteligibilidad del 100% excepto un candidato que presentó el 90% y dos que presentaron el 80%.

En el oído izquierdo todos los participantes presentaron un porcentaje de máxima inteligibilidad del 100% excepto dos que presentaron el 90%.

Todos ellos son candidatos con 12 años de experiencia laboral o más.

– % Discriminación:

En el oído derecho diez participantes presentan un porcentaje de discriminación del 100%, cuatro el 90% y dos el 80%.

En el oído izquierdo, 12 presentan un porcentaje de discriminación del 100% y cuatro del 90%.

En este caso el porcentaje de discriminación se ve afectado en los candidatos que cuentan con un mínimo de 7 años de experiencia laboral.

Perfil audiométrico generalizado: Inclinado hacia delante, coincidente con el perfil audiométrico tonal de caída en frecuencias agudas.

La mayoría de los participantes presentan cefaleas continuas e intolerancia a los sonidos cotidianos y menos de la mitad presentan acúfenos.

Presentan mayor incidencia el oído derecho aumentando considerablemente el porcentaje de pérdida auditiva a medida que aumentan los años de exposición al ruido.

Gallo y Glorig, (1964) concluyeron en su estudio en cuanto a la influencia del sexo que el grado de pérdida tiende a ser más severo en hombres que en mujeres y que la diferencia podría reflejar variaciones de susceptibilidad. En nuestro caso no podemos afirmar mayor prevalencia en uno de los dos sexos pues la muestra no era equitativa. De nuestra muestra: 16 maestros. Participaban 5 hombres y 11 mujeres. De los hombres, solo el 20% presentaban problemas auditivos y de las mujeres el 63.6%.

Según Lafon y Duclos (1960) este tipo de hipoacusia se agrupan en cuatro etapas evolutivas: un primer grado con afectación exclusiva a la frecuencia 4.000 Hz, un segundo grado en el que además de la frecuencia 4.000 Hz comienza a afectarse la frecuencia 2.000 Hz; un tercer grado en el que la pérdida afecta hasta la frecuencia 1.000 Hz, con lo que comenzarían los problemas de comunicación y discriminación y el estadío cuatro en el que se afectarían todas las frecuencias. En este caso se encuentran maestros con grado de afectación 1, 2 y 3. Ya que los umbrales auditivos mínimos tanto de oído derecho como de oído izquierdo descienden considerablemente a partir de la frecuencia 2.000 Hz, sobre todo en maestros de más de 11 años de experiencia. Valores iguales o mayores a 25 dB.

Los perfiles audiométricos en los candidatos con umbrales de valores >25 dB son bilaterales y simétricos. Con ligera caída en frecuencias agudas.

- En oído derecho todos los candidatos presentan daño en frecuencia 4.000 Hz y casi la mitad o más de la mitad en frecuencias 2.000 Hz y 3.000 Hz.

- En oído izquierdo más de la mitad presentan daño en frecuencia 3.000 Hz y 4.000 Hz, encontrando candidatos con valores mayores a 25 dB desde la frecuencia 1.000 Hz.

Umbrales de disconfort con una media inferior a 120 dB en ambos oídos, pero la cuarta parte de la muestra presenta un UCL por debajo de 100 dB en ambos oídos.

Por otro lado, Test Tone decay nos muestra que en ambos oídos la frecuencia 3.000 Hz y 4.000 Hz presentan inicio de fatiga auditiva incluso en la mitad de los candidatos.

Datos coincidentes con los maestros expuestos al ruido de clase durante más tiempo pues son los maestros con más años de experiencia laboral y coincidente con el 50% de los valores de decadencia de los reflejos estapedial.

En cuanto a la audiometría vocal concluimos que el porcentaje máximo de inteligibilidad es variable. Comienza a descender en nuestra muestra a partir de 11 años de experiencia y es mayor en el lado derecho.

El porcentaje de discriminación en oído izquierdo comienza a descender un poquito antes. Observamos candidatos que presentan una audiometría tonal dentro de los valores de normalidad, pero sin embargo los niveles de inteligibilidad y discriminación son pobres.

Si se comparan nuestros resultados con los resultados obtenidos en el ensayo clínico: “Ocupational hearing loss in teachers: a problable diagnosis” (Martins RH, Tavares EL, Lima Neto AC, Fioravanti MP, 2007) también centrado en docentes, en ambos son coincidentes la presencia de sintomatología en más de la mitad de la muestra y en el elevado número de maestros que presentan algún grado de sus estudios audiométricos.

De ahí la gran importancia de los métodos preventivos como en estos casos puede ser: las revisiones periódicas, los protectores anti ruido; incluso medidas de seguridad en las aulas como podría ser: detector de nivel de ruido por colores; sobre todo para alumnos más pequeños (rojo/amarillo/verde). De esta manera desde pequeños concienciaríamos a los niños que deben bajar el tono, que no deben gritar o que no deben hacer ruido.

6. CONCLUSIONES

En la actualidad hay multitud de situaciones con ruidos dañinos o perjudiciales para nuestra salud; algunas de ellas está en nuestra mano el poder evitarlas, pero hay otras como son los entornos laborales en los cuales, nuestra permanencia y nuestro tiempo de exposición es obligatorio, pero de nosotros también depende cómo nos expongamos o cómo permanezcamos ante ese ruido. Es de suma importancia tener en cuenta métodos preventivos pues se observa como la fatiga auditiva es la traducción de un daño orgánico de las células ciliadas externas (CCE) reversible en principio, pero que en caso de perpetuarse dan lugar a hipoacusias neurosensoriales.

En la muestra estudiada existen altos niveles de ruido, maestros que, con menos de 15 años de experiencia, en el 25% de los casos reflejan alteraciones en sus curvas audiométricas, sintomatología de fatiga auditiva, cefaleas, tinnitus e intolerancia a ruidos. Resultados equiparables a los que reflejan estudios como: “Ocupational hearing loss in teachers: a problable diagnosis” (2017) con un 25% de alteraciones en el grupo de docentes y un 51,7% en profesores participantes del estudio “Prevalence of hearing loss in teachers off singing and voice students”.

En este caso se ha tomado como referencia o muestra los maestros de primaria tras una experiencia de entre 5-15 años, pero planteo una vez valorados los resultados nuevas cuestiones. ¿Cómo serán los resultados de los alumnos tras esos años de clase expuestos a la misma intensidad? Y si añadimos las horas de uso de nuevos dispositivos: móviles, tablets, ordenadores, reproductores musicales, etc. Que incluso a día de hoy usan como herramientas de trabajo escolar.

AEDA (2004) Normalización de las pruebas audiológicas (III): La impedanciometría. Auditio: Revista electrónica de audiología. 2 (3), 51-55. Recuperado de http://www.auditio.com/revista/pdf/vol2/3/020301.pdf

Angulo, A., Brocal F., Feijoo S., Harguindey A., Roselló L., Salobral S., Yuste M. (2017) Audiología Teoría y Práctica. Madrid: Egea ediciones.

Isaac MJ , McBroom DH, Nguyen SA, Halstead LA. (2017). Prevalence of Hearing Loss in Teachers of Singing and Voice Students. Journal of Voice, 31(3).

Lafon JC. (1960) Audition et traumatisme sonore. 9: 210-217.

Lonsbury B, Martín. G. Auditory dysfunction from excessive sound stimulation. In: Cummings. Otolaryngology Head Neck Surgery. Cap.161. 2885-2900

López Ugalde, Fajardo Dolci, Chavolla Magaña, Mondragón González y Robles. (2010). Hipoacusia por ruido: Un problema de salud y de conciencia pública. Revista de la Faculta de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Vol. 43.

Martins RH, Tavares EL, Lima Neto AC, Fioravanti MP. (2007) Occupational hearing loss in teachers: a probable diagnosis. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 73(2):239-44.

Meuer SP1, Hiller W (2015) The impact of hyperacusis and hearing loss on tinnitus perception in German teachers. Noise Health, 17(77):182-90.

Organización Mundial de la Salud. (2015) Escuchar sin riesgos. Departamento de Enfermedades No Transmisibles, Discapacidad y Prevención de la Violencia y los Traumatismos (NVI). Recuperado de https://www.who.int/pbd/deafness/activities/MLS_Brochure_Spanish_lowres_for_web.pdf

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. Boletín Oficial del Estado, núm. 62, de 12 marzo de 2010, pp 24832-24835. Ministerio de sanidad y consumo. BOE-A-2003-19572. Recuperado de: https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/12/pdfs/BOE-A-2010-4132.pdf

Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 57, de 22 de marzo de 2011. Ministerio de Educación. BOE-A-2010-4132. Recuperado de https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/57/20

Rodríguez L. (1991) Manual de Medicina del Trabajo. Enfermedades profesionales del oído. Revista Medicina y Seguridad del Trabajo, 152.

Salesa E., Perelló E., Bonavida A. (2005) Tratado de audiología. Barcelona: Masson Elsevier.

García-Valdecasas J, Aguadero I, Sainz Quevedo M. (2009). Exploración funcional auditiva. En Libro virtual SEORL. Madrid: SEORL. Recuperado de http://seorl.net/PDF/Otologia/007%20-%20EXPLORACI%C3%93N%20FUNCIONAL%20AUDITIVA.pdf

SEORL. Vallejo Valdezate, L.Á (2003) Hipoacusia neurosensorial. Barcelona: Masson.

Stephen. Widén, Båsjö, Möller, Kähäri. (2017 May-Jun). Headphone Listening Habits and Hearing Thresholds in Swedish Adolescents. Noise Health. 19(88): 125–132 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5501022/.

Wazen, Russo (2004). A study of hearing and of the auditory habits of youngsters of the city of Sorocaba–São Paulo. Pro Fono; 16 (1): 83-94.